固定資産税削減で利回り改善へ。

不動産オーナーにとって、ここ数年のコスト増は深刻な問題です。建設費・修繕費・人件費・設備費など、あらゆる運営コストが高止まりし、さらに上昇傾向にあります。一方で、賃料アップにも限界が見えつつあり、「収益を上げる余地」が縮小しています。

こうした状況の中で、いま最も注目されているのが 「固定資産税の削減」 です。

固定資産税は毎年必ず発生するため、見直しに成功すれば NOI(純収益)が直接増える=利回りが改善する 、非常に効果の高い施策といえます。

不動産オーナーが“今”着手すべき理由がありますので参考にしていただきたいと思います。

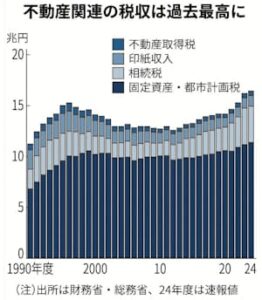

■なぜ固定資産税は上がり続けるのか?

ここ数年の税額上昇には、いくつもの構造的な理由があります。

●① 地価の上昇

都市部を中心に、商業地・住宅地ともに地価が継続して上昇。評価額にもそのまま反映されます。

●② 建築コストの高騰

材料費、人件費、工事費の上昇により「再取得価額(建築単価)」が高まり、建物評価が高くなりやすい状況です。

●③ 負担調整措置の弱まり

固定資産税には評価上昇を緩和する仕組みがありますが、近年その適用幅が縮小し、税負担が増えやすくなっています。

結果として、

築20〜30年の建物や、相続後の建物、用途変更をした不動産などで評価額が実勢より高いケースが増加

しています。

■固定資産税削減の代表的な手法

固定資産税は“見直すべきポイントが多い”税目でもあります。実務でよく活用される手法を整理すると以下のとおりです。

●① 建物評価の見直し(過大評価の是正)

- 面積区分の誤り

- 内装・設備の評価ミス

- 廃棄済み設備が評価に残ったまま

- 劣化状況が反映されていない

こうした“評価上の誤差”が税額増の原因となるケースは非常に多いです。

●② 土地評価の適正化

- 不整形地なのに補正が未適用

- セットバックが反映されていない

- 間口・奥行き補正の誤り

- 地勢や形状の判定ミス

土地評価は細かな要素が多いため、専門的な見直しが効果的です。

●③ 特例措置・減額制度のチェック

以下のような特例が適用されていないケースも少なくありません。

- 新築住宅軽減

- 長期優良住宅

- バリアフリー改修

- 耐震改修に関する特例

●④ 修繕・改修の反映漏れ

設備更新や大規模修繕の実施後、残存価額が適正に見直されていない事例も多数あります。

●⑤ 老朽化(物理的減価)の反映

築年数が経過した建物ほど、現況の劣化状況が評価に反映されていないケースが多いです。

■削減に成功した実例

実際に多く見られるケースを元に整理した事例です。

●事例①:都内オフィスビル(築28年)

- 面積区分の誤り

- 廃棄済み設備の評価残り

→ 年間320万円の固定資産税削減

●事例②:物流倉庫(延床2,400㎡)

- 建築単価の過大評価

- 劣化状況の未反映

→ 年間210万円削減

●事例③:地方商業施設(大型駐車場付き)

- 駐車場区分の誤り

- セットバック未反映

→ 年間140万円削減

一度評価が見直されると、以後の年も継続して税額が下がるため、

「年間数百万円 × 残存年数」=数千万円〜億単位の効果

になることも珍しくありません。

■不動産オーナーが“今すぐ”やるべきこと

難しく見えますが、取り組みの第一歩は非常にシンプルです。

●① 固定資産税評価明細(調書)の取得

建物・土地の評価内訳を入手し、内容を精査します。

●② 過去3年の税額推移を確認

評価額が急上昇していないかチェック。

●③ 図面・仕様書・設備台帳との突合

評価内容に誤りや齟齬がないか確認。

●④ 専門家へのセカンドオピニオン

自治体ごとに評価基準が異なるため、

「税務・不動産・建築の視点を持つ専門家」

によるチェックが非常に有効です。

●⑤ 審査申出・更正請求の期限確認

期限を過ぎると減額が認められないため、早期着手が重要です。

■まとめ

建設費や人件費などのコストが上昇し、賃料アップも限界を迎えている今、

固定資産税の見直しは最も確実性が高く、即効性のある利回り改善策

となっています。

「売上を増やすより、コストを適正化する」

この発想が、これからの不動産経営において必須になっていくでしょう。

不動産オーナーが“今”着手すべきことがおわかりいただけたとおもいます。どこから、どのように着手すべきかわからない、依頼するにしても誰を頼ればいいのかわからない。そんな声にもお応えする株式会社ファンハウスへ一度ご相談ください。

株式会社ファンハウス 代表 國井 義博